続・学力向上のための3つの戦略

パパ塾挑戦中、ウクレレ大好きレレパパです。

「学力の直方体」について、もう少し説明して。

※本記事の作成時点:長女(小3)、次女(年長)

先日書いた記事「学力向上のための3つの戦略」に対して、思いがけず読者の方からコメントを頂きました。

※頂いたコメントの内容は伏せさせていただきます。

ありがとうございます!

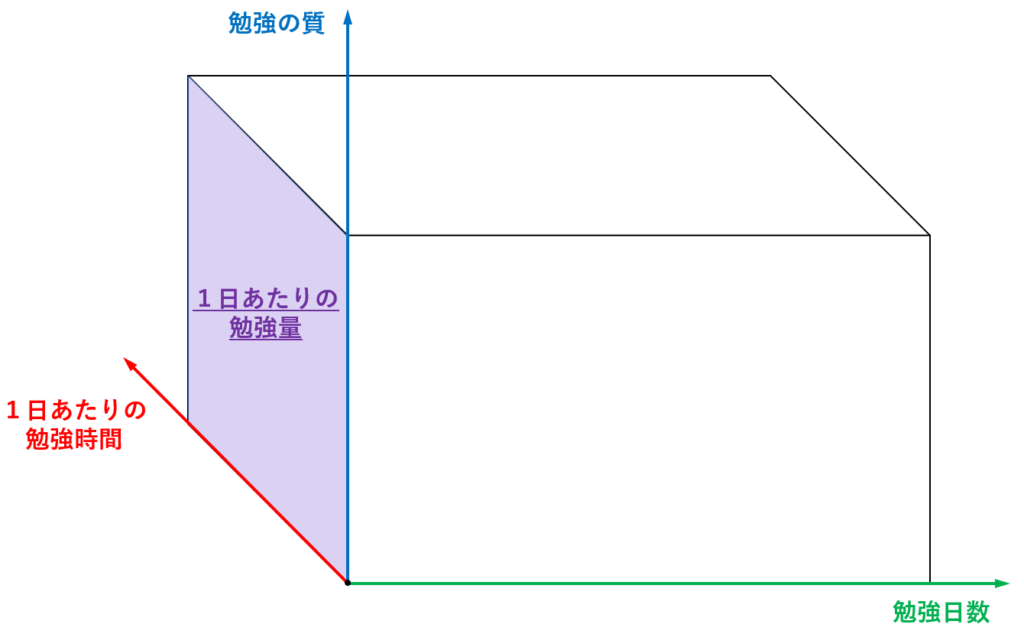

その記事では、学力向上のためには「学力の直方体」の3辺(のうちの少なくともいずれか)を大きくすればよい、という趣旨のことを書きました。

せっかくコメントを頂きましたので、「学力の直方体」についてもう少し細かく紹介したいと思います。

「勉強の上手・下手」と「学力の直方体」

僕は「地頭」という言葉は好きではないのですが、少なくとも「勉強が上手な子」と「勉強が上手でない子」がいることは確かです。

「勉強が上手な子」は、素直で愚直な傾向があるような気がしています。

なお、これは子供だけでなく大人にも当てはまります。

この観点でいえば、我が家の娘たちは「勉強が上手でない子」側だと思っています。

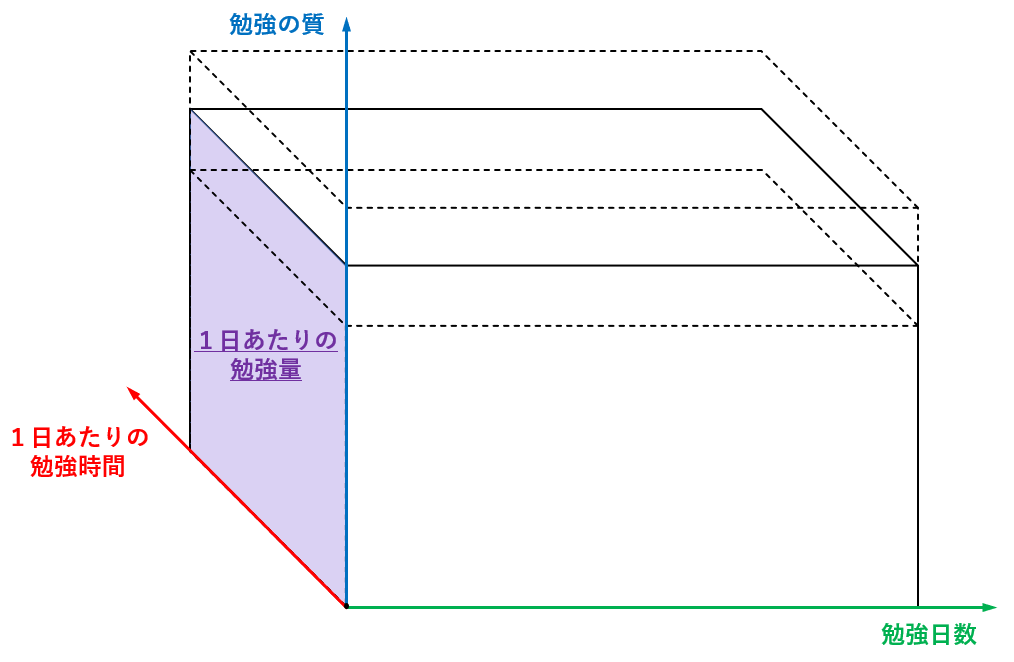

この「勉強の上手・下手」は、「学力の直方体」では「勉強の質」に影響します。

具体的には、「勉強が上手な子」は「勉強の質」が大きい直方体になり、「勉強が上手でない子」は「勉強の質」が小さい直方体になります。

↓こんな感じ。

ここで言いたいのは、「勉強が上手でない子」であっても、「勉強の質」ができるだけ大きくなるように努力したり、「1日あたりの勉強時間」や「勉強日数」を大きくしたりすることで、「勉強が上手な子」と渡り合えるということです。

我が家で「勉強日数」を大きくする戦略(先取り戦略)を採用している理由も、そこにあります。

「勉強日数」と「勉強の質」の関係

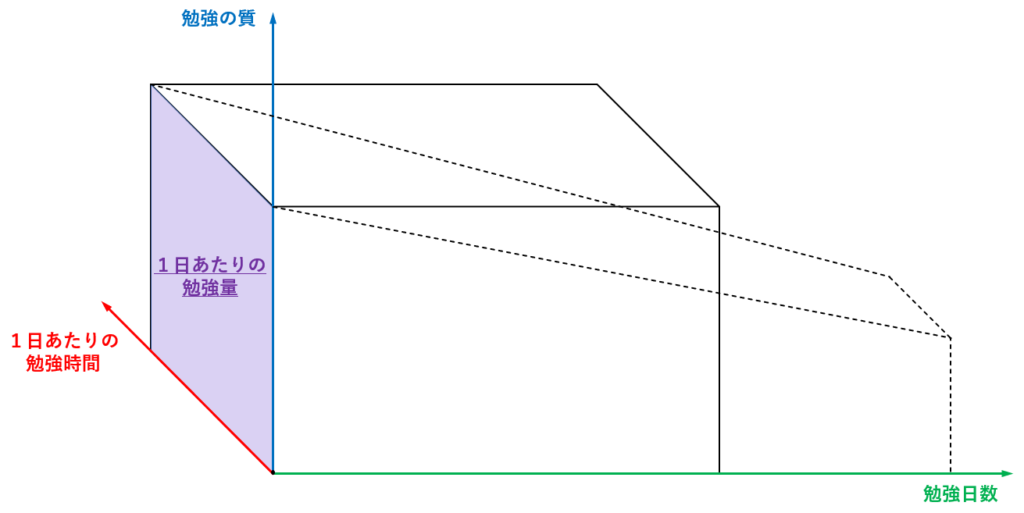

ただ、「勉強日数」を大きくすることにはリスクがあります。

それは、「だらけ」「中だるみ」です。

最終的な目標(=中学入試)までの期間が長すぎると、頑張りが持続しなくなり、その結果「勉強の質」が低下する可能性があります。

↓こんな感じ。

※あくまでイメージです。もとの直方体は「勉強の質」が下がらないの?などの不備は見逃してください(笑)

そのため、長期間にわたって勉強をする場合には、定期的にテストを受けて気持ちを引き締めたり、リフレッシュするための期間を設けたりすることが大切だと思っています。

「1日あたりの勉強時間」と「勉強の質」の関係

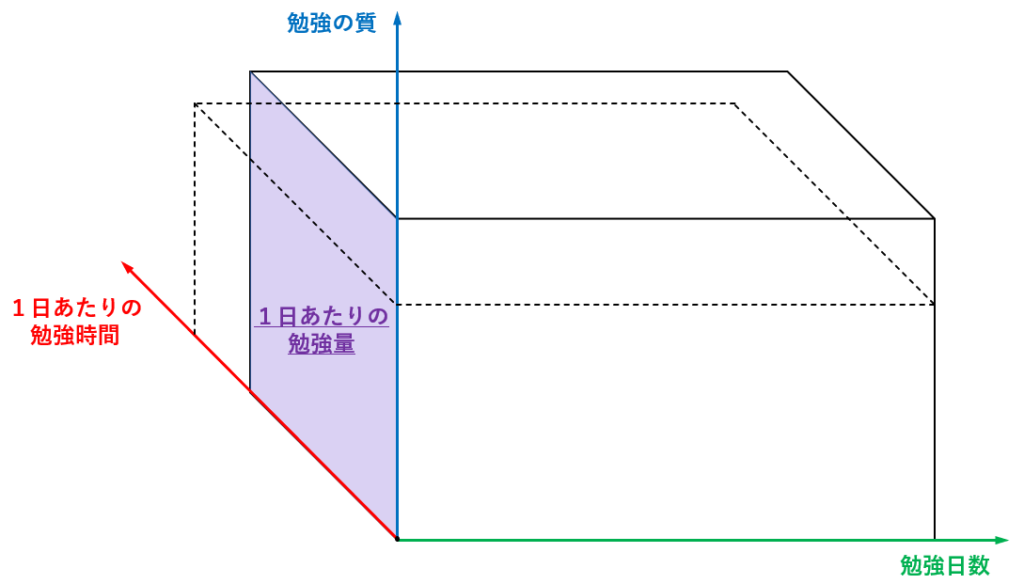

また、「1日あたりの勉強時間」を大きくすることにもリスクがあります。

これは経験的にも明らかですが、「1日あたりの勉強時間」が長くなると集中力が落ちて、その結果「勉強の質」が低下する可能性があります。

↓こんな感じ。

重要なのは「1日あたりの勉強時間」×「勉強の質」の積(=1日あたりの勉強量)を最大化することです。

なので、「1日あたりの勉強時間」が長すぎず短すぎない状態において、最も学力が伸びることになります。

この最適解は試行錯誤して見つけ出す必要があると思っています。

にほんブログ村

ブログランキングに参加しています!

一日一回、バナーを押して清き一票、応援お願いします!

※にほんブログ村のサイトに飛びます。